暑かったり肌寒かったり雨が降ったり、そんな5月の後半、さいわい天気はなんとか持ち直して演奏会も無事におわりました。

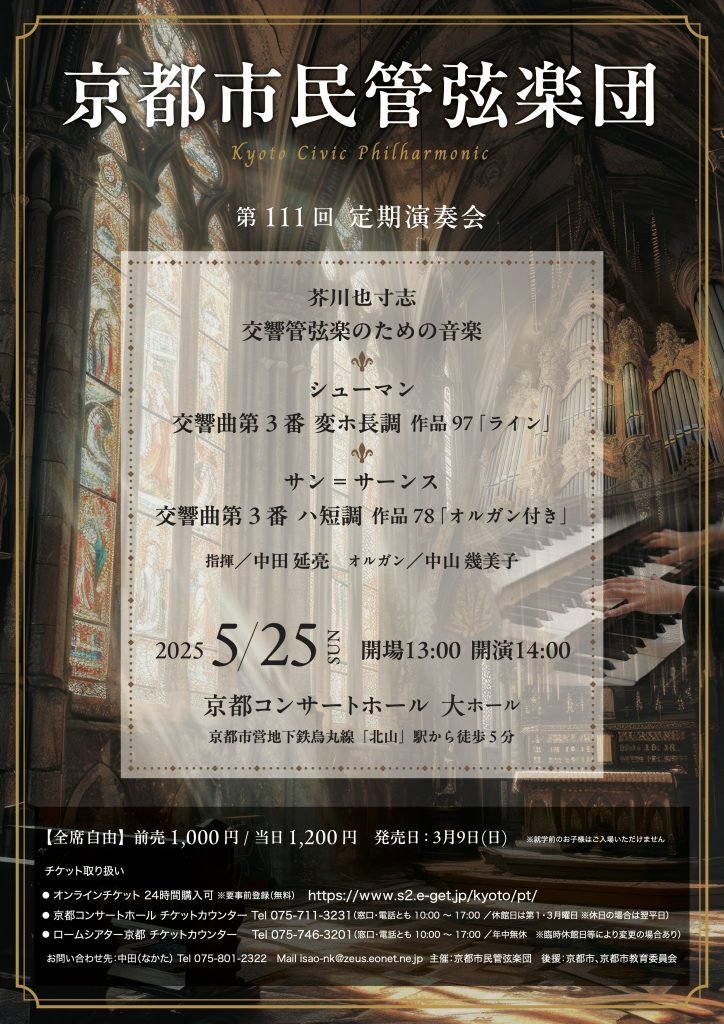

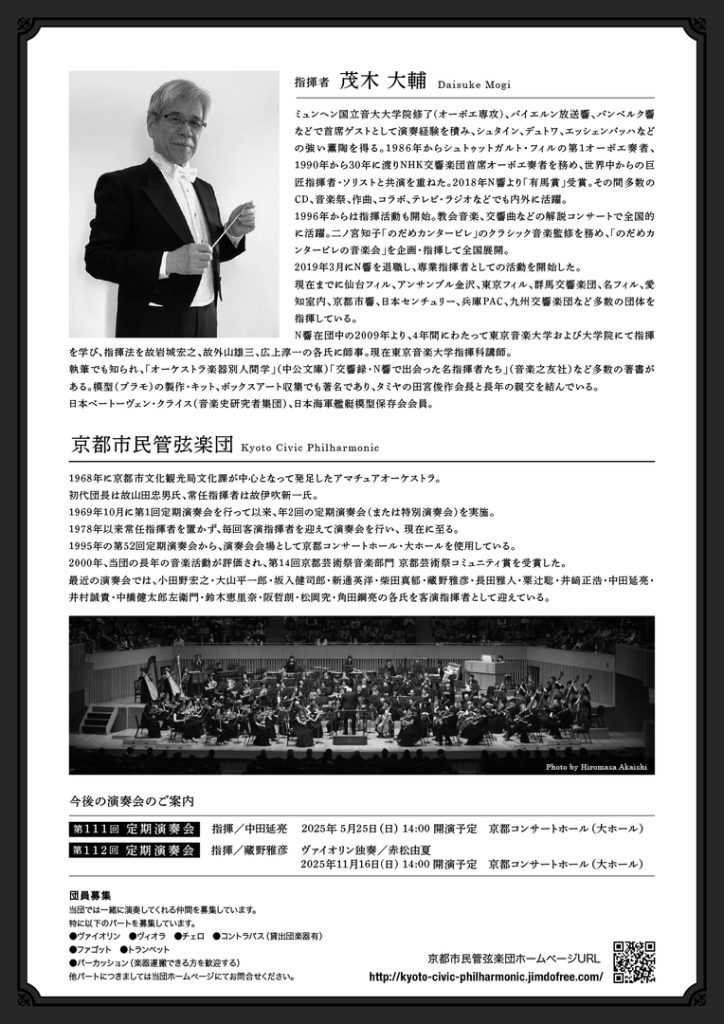

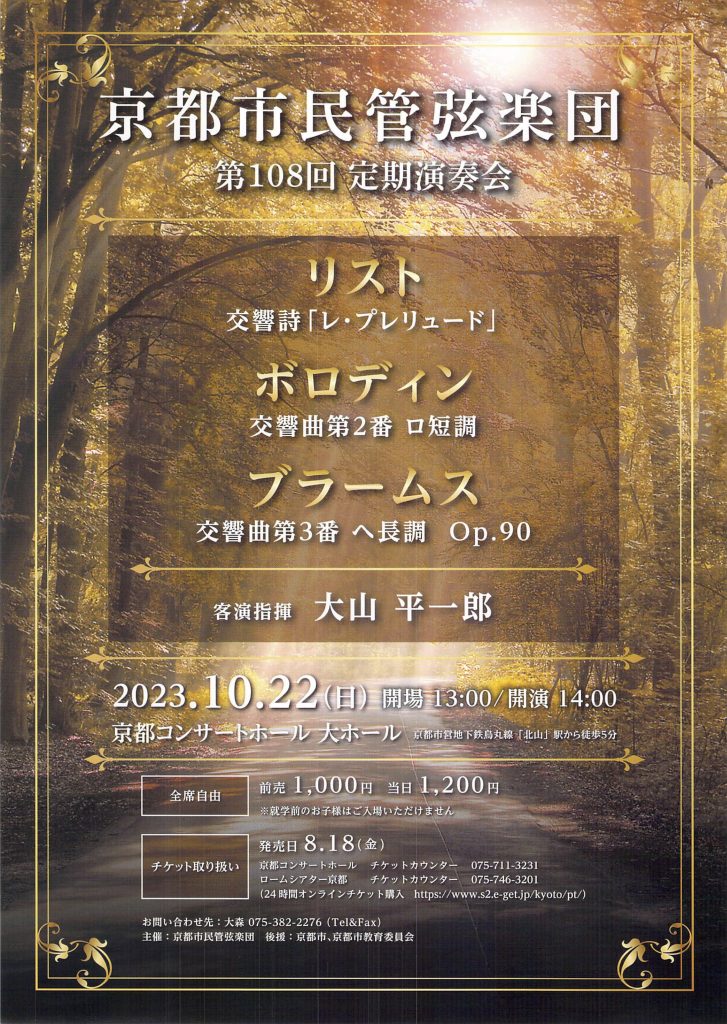

| 曲目 | 芥川 交響管弦楽のための音楽 シューマン 交響曲第3番「ライン」 サン=サーンス 交響曲第3番「オルガン付き」 シューマン(サン=サーンス編曲) 「夕べの歌」 |

|---|---|

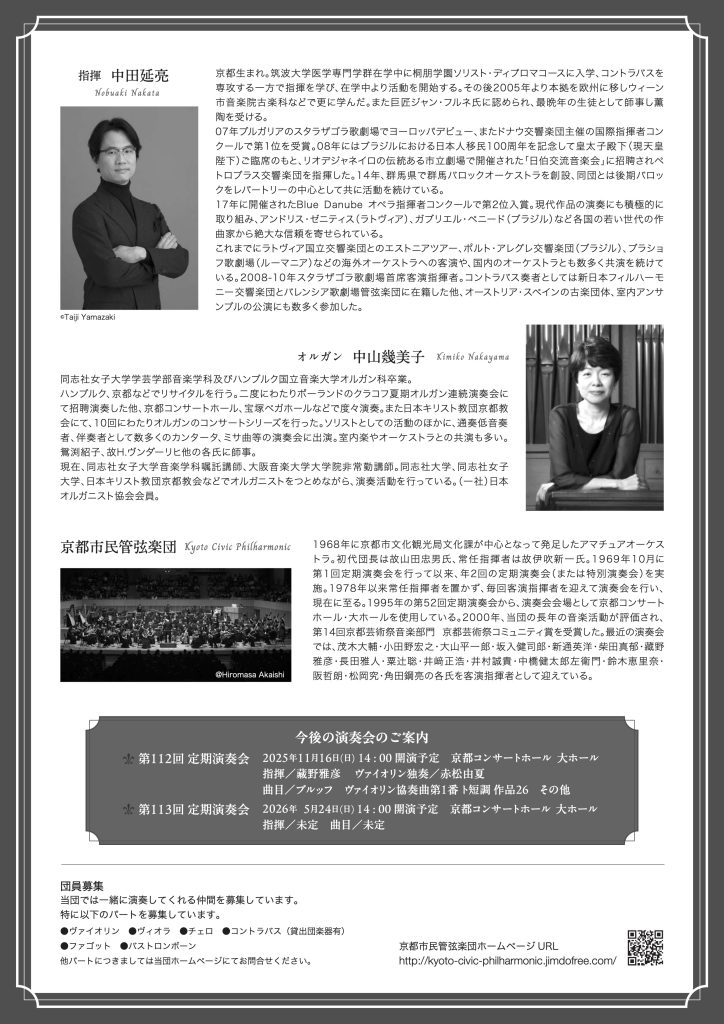

| 指揮者 | 中田 延亮 |

| 場所 | 京都コンサートホール |

なんといってもオルガンですからね、と。

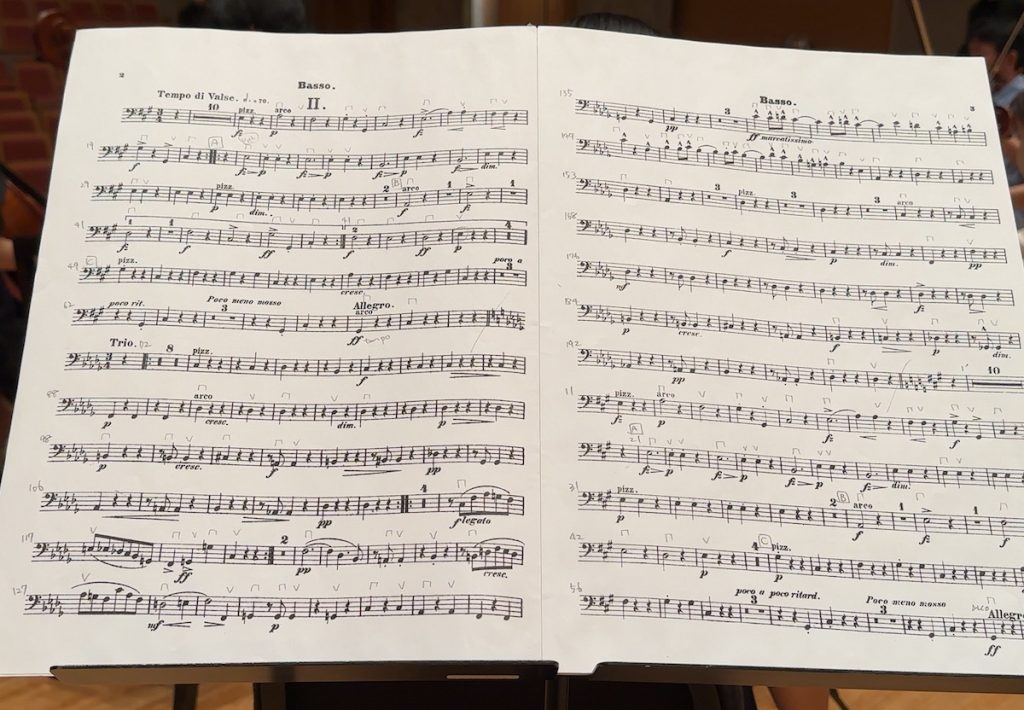

あと、偶然、開場直前にステージに行ったら空だったので。

まあ何度となくいろんな人が口にしていましたが「なぜこんな大変プログラムになったのか」と、まあそうはいっても最終的にはお腹いっぱいな音楽をお届けできたんじゃないかなあと思ったりするわけです。

一応なんとか最後まで走りきることができましたし、それはめでたし。

とはいえ、細かくはいろいろやらかしてしまったり、集中力を維持し続けるのは大変だなあ、というところですが(なんなら、アンコールはあの短さで数えるの忘れかけて危なかった)、次はもっと大変だからなあ。。。

とにかく、ステージでオルガンを全身で感じることができたのでそれで満足ってことで。

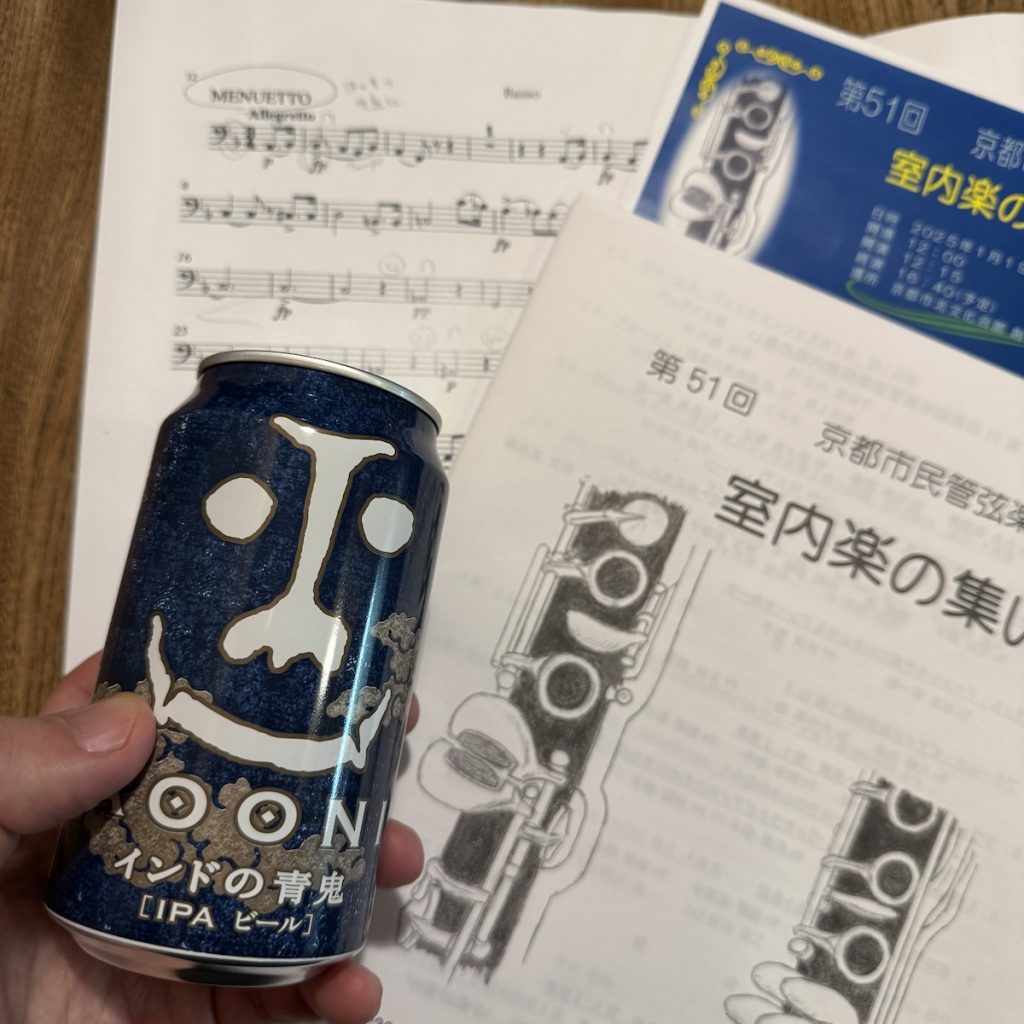

おいしいお酒も飲めました。

普段の練習ではいつも録音しており、打ち上げでもその話になったんですが、この半年でマイクがパワーアップしてまして、ホールの練習録音とかかなりいい感じで満足。

MV88+ Video Kit – デジタル・ステレオ・コンデンサー・マイクロホン – Shure 日本

関係者のみなさんおつかれさまでした。いつも協力してくれて聴きにも来てくれる家族には感謝感謝。

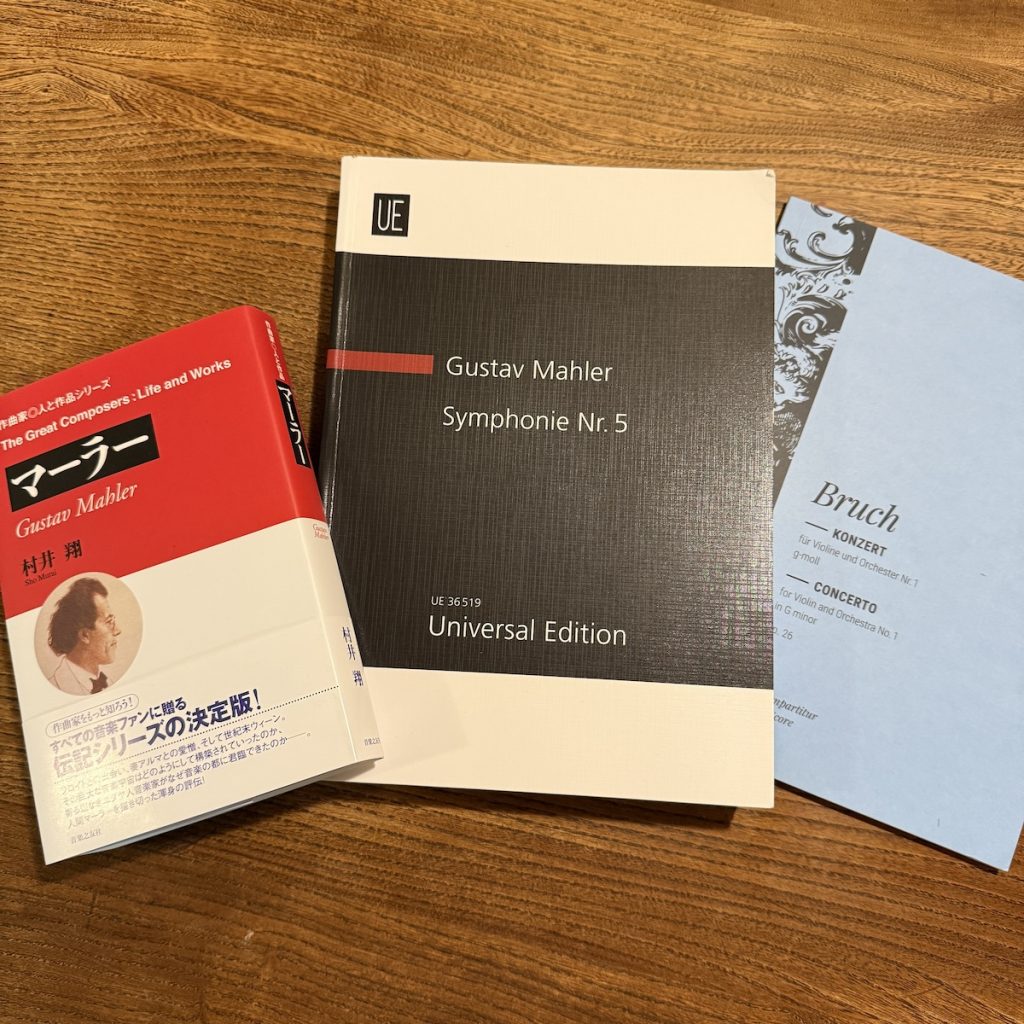

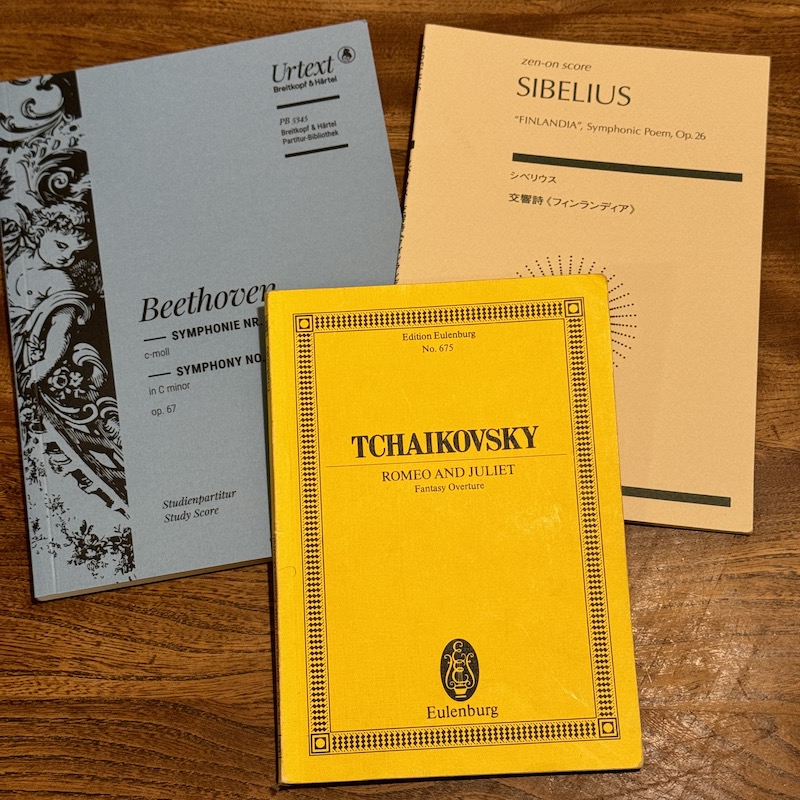

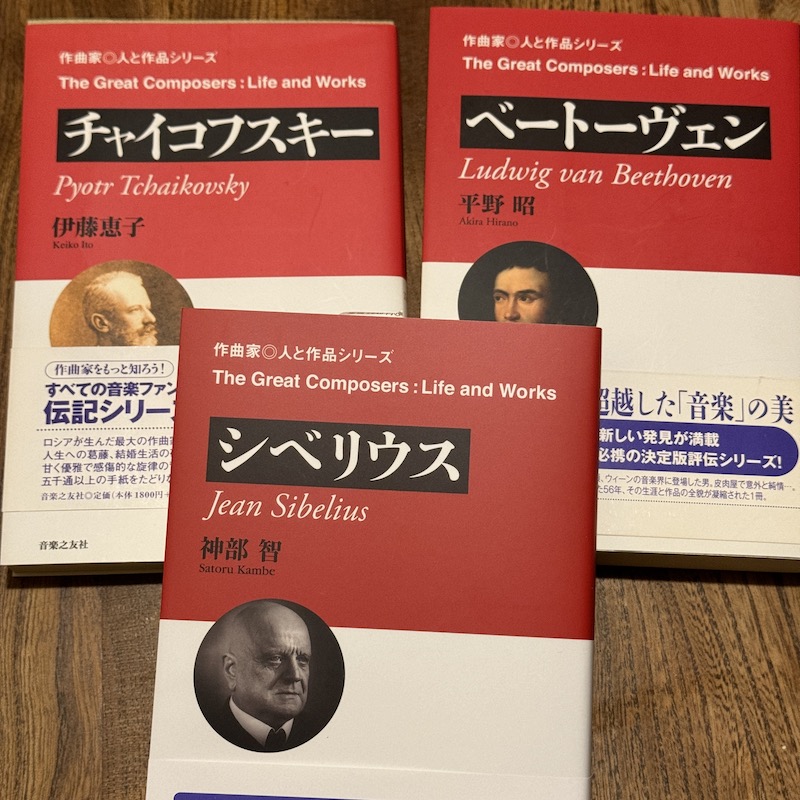

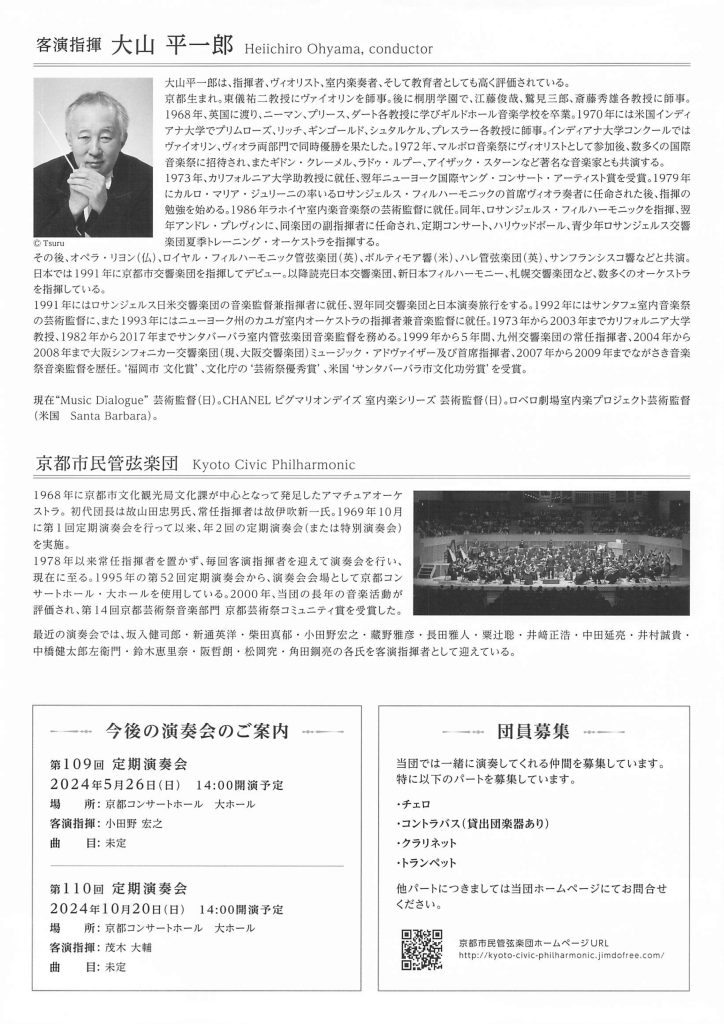

次はこんな感じで、スコアもさることながら課題図書(評伝)も今日から読み始め。