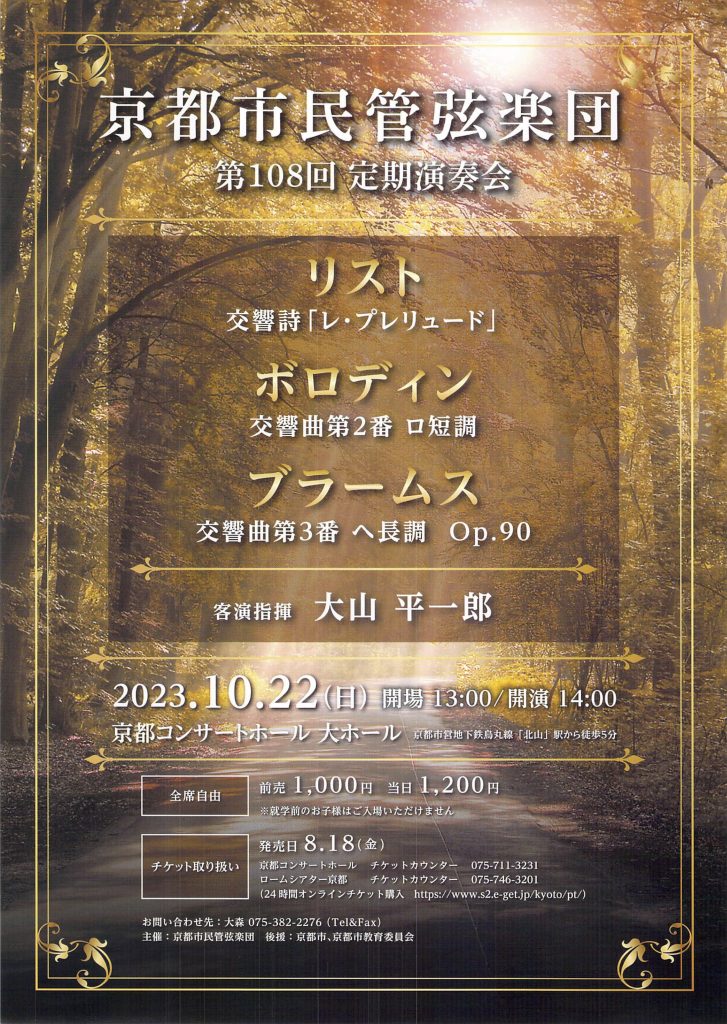

先週末に集中練習も終わりまして、気がつけば5週間前とかそんな時期になってしまいましたが所属オケの演奏会のお知らせです。

| 日時 | 2024年5月26日(日) 13時開場 14時開演 |

|---|---|

| 場所 | 京都コンサートホール |

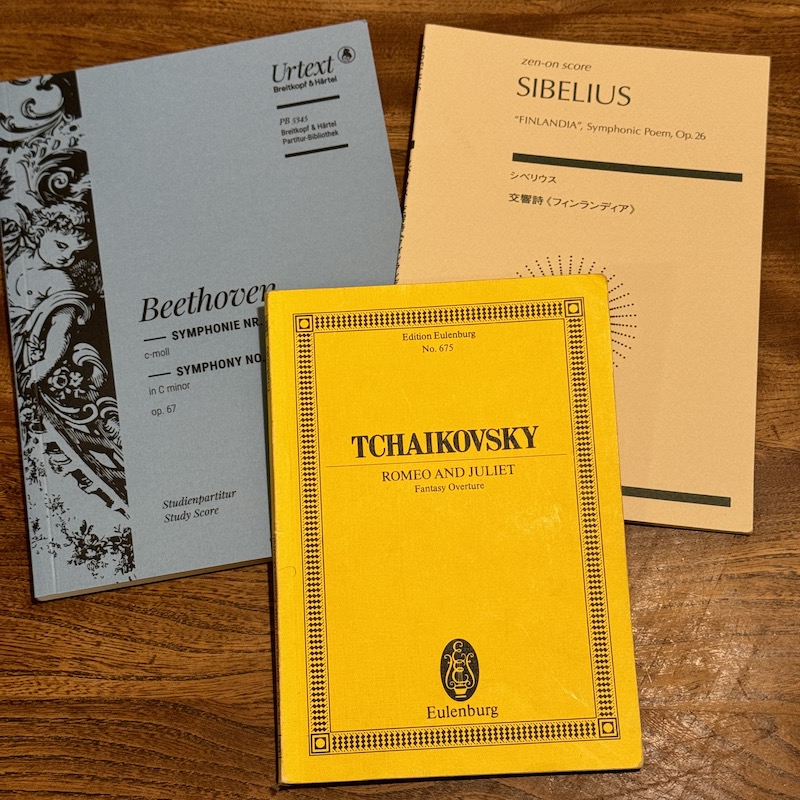

| 曲目 | シベリウス 交響詩「フィンランディア」 チャイコフスキー 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 ベートーヴェン 交響曲第5番 |

| 指揮者 | 小田野 宏之 |

なんか学生オケのプログラムか、名曲コンサートみたいな感じなっておりますけれども、個人的にはついにきた!!!とね。オケ歴四半世紀を超えてようやく対面できたベートーヴェンの5番ですよ。というか、フィンランディアも初体験なので、今回チャイコ以外は初物ということで。

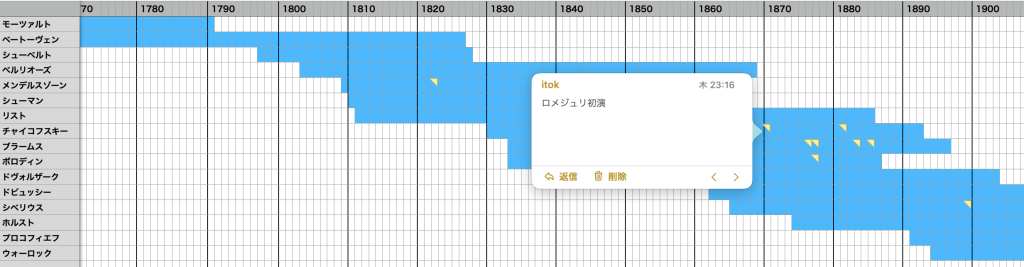

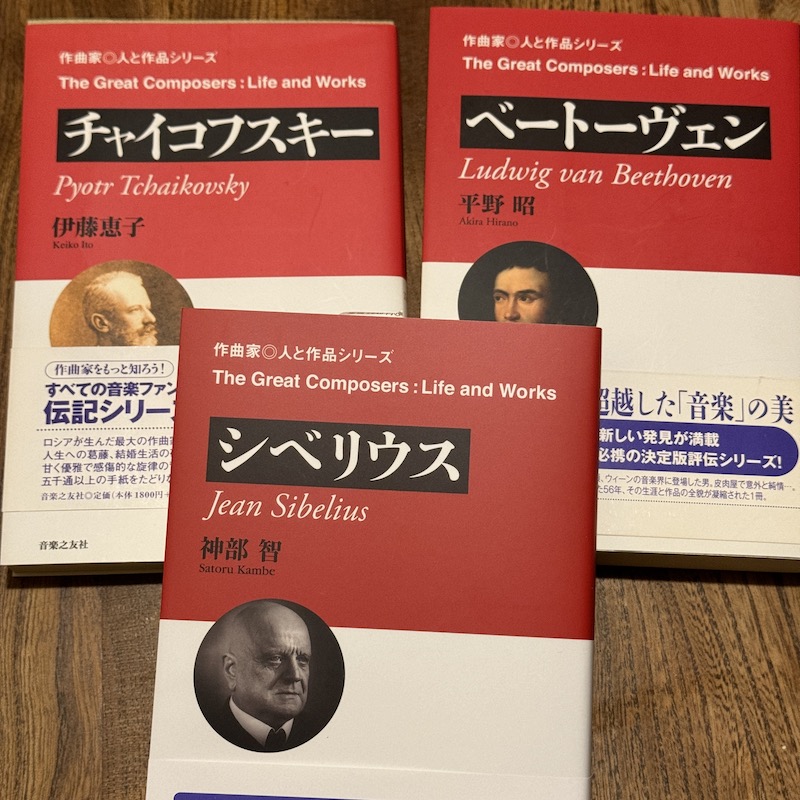

名曲コンサートっぽいということは、今回の作曲家みんながこのシリーズにあるということで、全部読みましたよ、なるほどなるほどと。

「シベリウス (作曲家・人と作品シリーズ)」を読みました – いとーけーのページ(2023.12.8)

フィンランディア。いきなり体力勝負です。短い曲なのに内容盛りだくさん。重厚な和音の土台を築けますように。

「チャイコフスキー (作曲家・人と作品シリーズ)」を読みました – いとーけーのページ(2023.11.13)

「ロミオとジュリエット」を読みました – いとーけーのページ(2023.10.28)

チャイコは何回目?ブラス版も含めたら5回目くらいかな。今回はちゃんとロメジュリの話も読みましたし、この物語をお届けできるとよいですね。

「ベートーヴェン (作曲家・人と作品シリーズ)」を読みました – いとーけーのページ(2023.11.28)

ベートーヴェンの5番は、もちろん有名な名曲ですけれど、単純にクラシックに関わりはじめてからずーっと好きで、ずーっとやりたかった曲なのですよね。なんでか演奏する機会と巡り合わず、何度かすれ違いもあったような気がするんですが、まあ、でも今はこのタイミングで初対面できてちょうどよかったなと思う今日この頃です。

楽器演奏だけじゃない周辺知識もいろいろ取り込んでいるところですし、音楽により近づけるようになってきたのではないかとかそんなことを妄想しております。実際にいい演奏ができるかはまた別の話ですけれど、意気込みとして。

そういうわけで、手元にチケット何枚かありますので、たまにはいとーけーの演奏姿でもみてやるかっていう人は是非お声がけくださいませ。

よく知られた名曲をアマオケが半年以上かけて真摯に取り組んだ成果、どうなりますことやら。