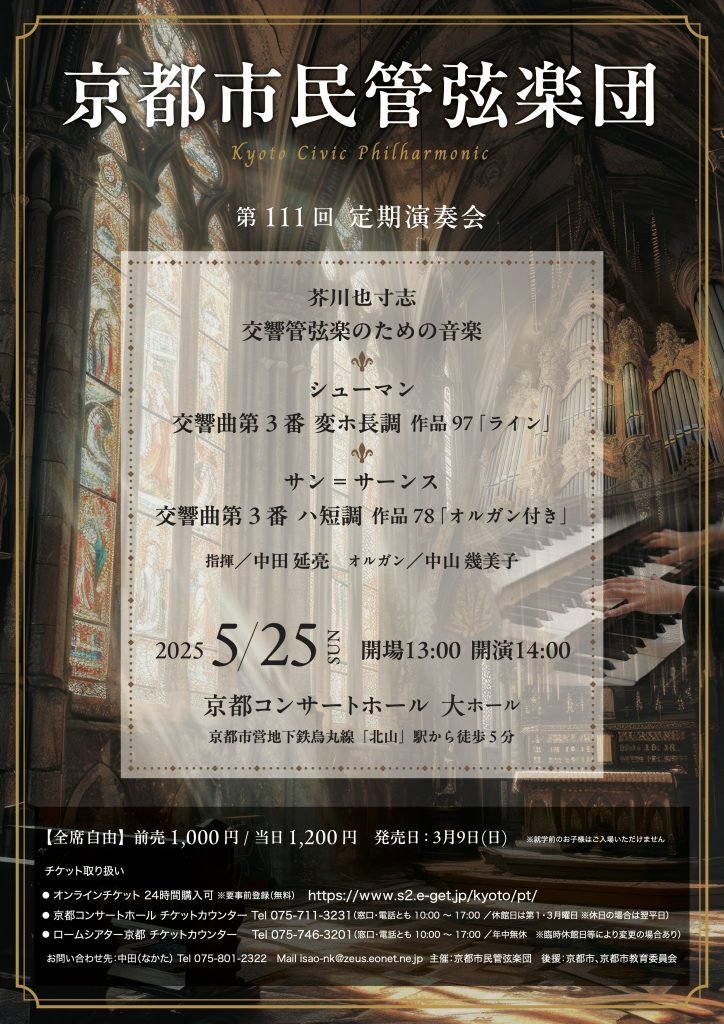

たまには京響聴いてみるのもいいんじゃない?って家族にオススメされまして、それならせっかくだしっていきおいでセレクトセット会員になって、その最初の演奏会にいってきました。

あまり覚えてないけど、もしかしたら京響の定期を聴くのは初めてです。京都に来てもう20年以上この地で音楽を趣味にしてたのにね。そして当然沖澤さんも初体験。

とくにかくまずは沖澤さんの演奏会に行きたかったから、というのもあって、曲目気にせずに予約したわけですけれど、これがまたおもしろい演奏会でした。

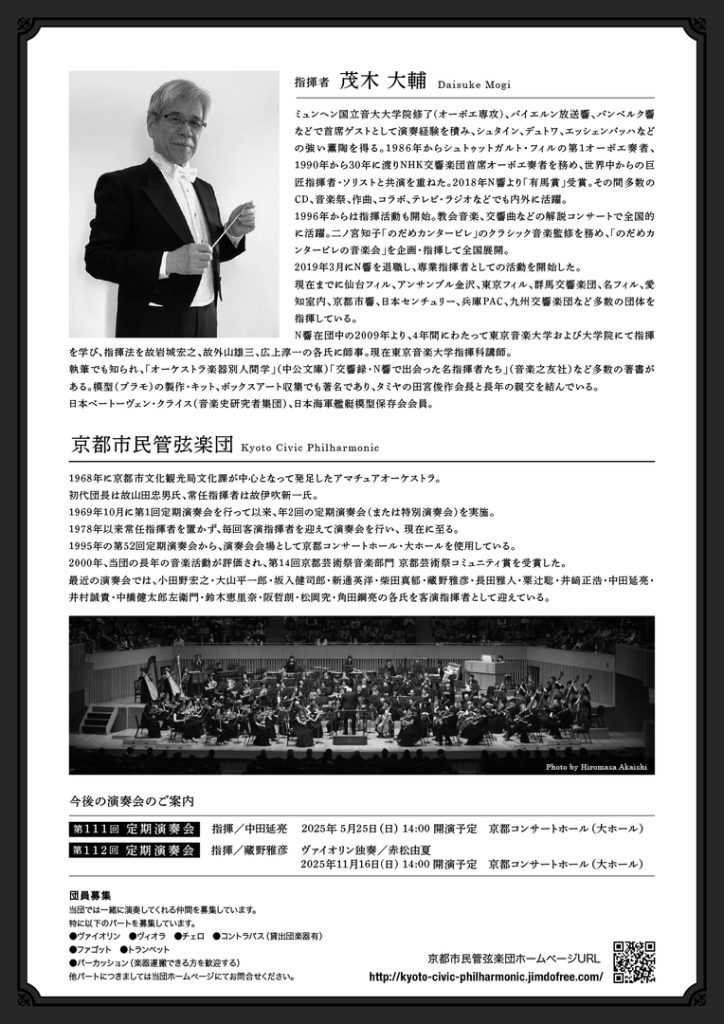

第701回定期演奏会 – コンサートスケジュール詳細 | 京都市交響楽団

| 曲目 |

G.レンツ ヴァイオリン協奏曲「…to beam in distant heavens…」 (日本初演) タイユフェール 小組曲 ラヴェル 組曲「マ・メール・ロワ」 デュカス 交響詩「魔法使いの弟子」 |

|---|---|

| 指揮 | 沖澤 のどか |

| Vn独奏 | アラベラ・美歩・シュタインバッハー |

| 日時 | 2025年6月20日(金) |

| 場所 | 京都コンサートホール |

金曜日の回にいったのでほんとに日本初演。これを書いているのは土曜日だしもうネタバレOKですよね。

まず演奏前の第一印象としては、スコアでか!どのくらいやろ?A3とかB2くらいのサイズでは?めくるのも大変そうだった。と思ったら、休憩中に指揮台から板(スコアが置いてあった部分)を取り外していて、そこ大きく拡張できるようになってたんかーと(これは文字では説明難しい)

事前情報として得ていたお箸とハンマーはちゃんとわかったんだけれど、ワインボトルはわからなかったの残念。あと、絶対後ろから音が聞こえると思いつつ振り返れなかったけど、カーテンコールで後ろにも拍手を送っていたのでおそらく3階席後部から演奏(Vnのバンダ)してたのかな、と。

なにしろ約40分、楽章の切れ間無しのコンチェルト。なによりソリストの集中力さすがっす。こっちもいろんな表現に意識を集中させながら、40分って感じなかったなあ。

休憩中に、舞台上の大引越。こういうの、アマオケの本番では大変そう、とかそういう視点で見てしまう。なんなら、後半のプログラムでも、曲間でセッティング切り替えてたし。

後半はフランスもの三昧。といってもわりと近代の作品メインで、なんならデュカスが一番古くてこれだけ19世紀の曲なのよね、って感じ。どれも浮遊感あって、おしゃれでしたねえ。魔法使いは派手で満足。

次は高関さんのマーラーを確保してますし、そのあとはまた沖澤さんのシェヘラザートかなあ。

会社で会員になって、名前掲載OKにしたので、なんとなく宣伝っぽい。

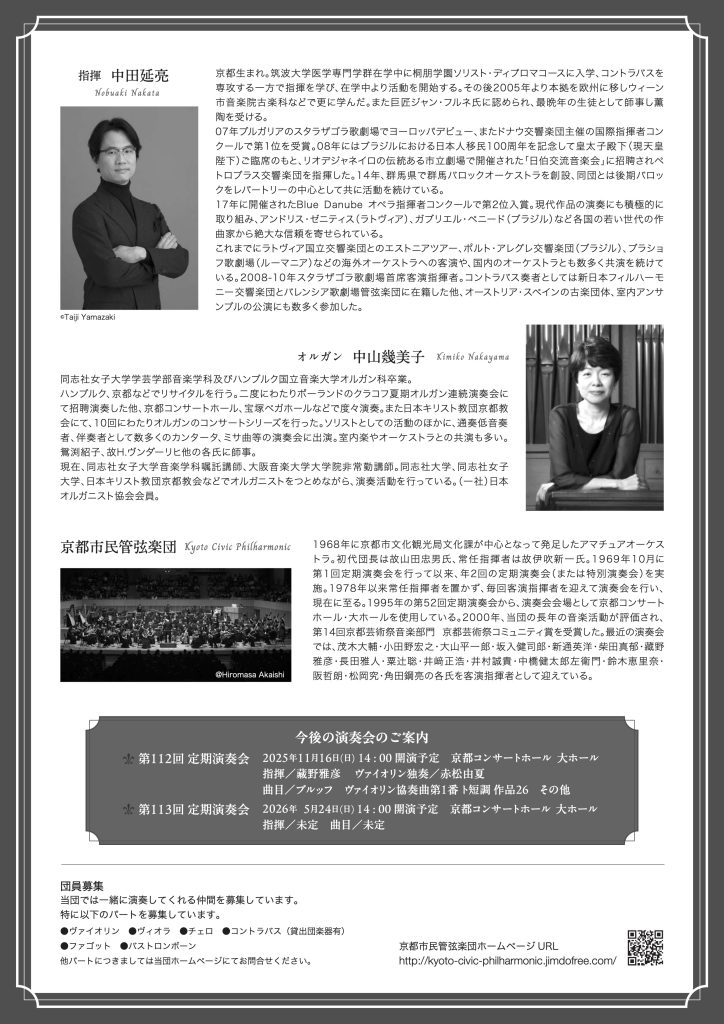

いつもステージ上にいることのほうが多いから、客席で聴くのは新鮮。なんなら、車で行くことが多くて、地下鉄北山駅からホールに向かうのにこんなだっけ?みたいな違和感あるくらいで。

そうそう、アマオケ視点でいうと、QRコードでのチケット認証、なるほどここでは専用の機械(QRコードリーダー)というよりはiPadをいい感じ(カメラ下向きで台の上において、お客さんがその台の下にQRコード上向きで差し込む)に配置してるんですね、とかそんなこと思ってました。

地元のプロオケ、今さらながらにもっと応援していきたいですね。