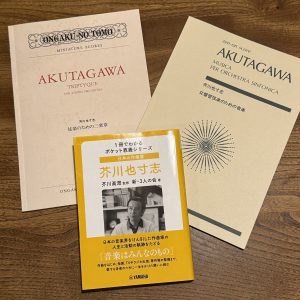

SNSを流れてきたので気になって手に取ってみました。

で、これこそ私がほしかった本でした、ほんとに。

もともと科学(数学)と音楽の話は結構好きで、こちらとかなにかと参考にしたりすることもあるのですけれど、

そこにさらに脳(音楽の認識者としての人間)を加えて、なぜ人間は音楽を感じるのか、に踏み込んだ一冊となっております。

数学的に音階を組み立てることはもちろんできるのだけれど、ではなぜ全音が今の間隔で、オクターブの音の数を5ではなく7にしたのか、そのあたりも耳の構造から読み解いていろいろ腑に落ちた。

もちろん、すべてが脳内の電気信号に変わることで信号として処理される、といってしまうとそれはそれで味気ないところではありますが、そうはいっても脳の動きはとても複雑なので、さすがに音楽を聴いたことによる感動までは解明できていないといいますか(なんか、ある意味安心)

私ももともと物理を専攻していたので、大学オケ仲間と「音と物理でもっと音楽のことを解明できるんじゃないの」みたいな戯言をいってたなあと(ほんとに言ってただけですが)思いながら、それがいまここにあるのでは、という興奮さめやらぬ感じで読んでました。

音と脳の関係、音階の成り立ち、音楽の成り立ち、なぜ音楽に心動かされるのか、そして最後には音楽とはなにか、言葉と音楽は何が違うのかをケージやリゲティなどの前衛的な作品を引き合いに出しながら締めくくっていて、自分的にはなるほどなあと。ほんと「なるほど」ばかりだった。

とりあえず、音波(空気の振動)と音(音波を耳と脳で処理した結果の感覚)は違うよっていうことだけここに書いておきます。あと、緊張と緩和大事。これはしばらくネタとしてしゃべってそう。

音楽関係者はぜひ読んでみてください。特に理系な人ならはまるのでは。